Солнце ☉

|

| Основные характеристики |

| Среднее расстояние от Земли |

1,496*1011м

(8,31 световых минут) |

| Видимая звёздная величина(V) |

−26,74m[1] |

| Абсолютная звёздная величина |

4,83m[1] |

| Спектральный класс |

G2V |

| Параметры орбиты |

Расстояние

от центра Галактики |

~2,5*1020 м

(26 000 световых лет) |

Расстояние

от плоскости Галактики |

~4,6*1017 м

(48 световых лет) |

| Галактический период обращения |

2,25—2,50*108 лет |

| Скорость |

~2,2*105 м/с[2]

(на орбите вокруг центра Галактики)

2*104 м/с

(относительно соседних звёзд) |

| Физические характеристики |

| Средний диаметр |

1,392*109 м[1]

(109 диаметров Земли) |

| Экваториальный радиус |

6,955*108 м[3] |

| Длина окружности экватора |

4,379*109 м[3] |

| Сплюснутость |

9*10-6 |

| Площадь поверхности |

6.088*1018 м²[3]

(11 900 площадей Земли) |

| Объём |

1.4122*1027 м³[3]

(1 300 000 объёмов Земли) |

| Масса |

1.9891*1030 кг[1]

(332 946 масс Земли) |

| Средняя плотность |

1409 кг/м³[3]

|

| Ускорение на экваторе |

274 м/с²[1] (27,94 g) |

Вторая космическая скорость

(для поверхности) |

617,7 км/с[3]

(55 земных) |

| Эффективная температура поверхности |

5778 К[1] |

| Температура короны |

~1 500 000 К |

| Температура ядра |

~13 500 000 К |

| Светимость |

3,846 Вт[1]

~3,75 Лм |

| Яркость |

2,009 Вт/м²/стерадиан |

| Характеристики вращения |

| Наклон плоскости вращения |

7,25°[1]

(относительно плоскости эклиптики)

67,23°

(относительно плоскости Галактики) |

Прямое восхождение

северного полюса[4] |

286,13°

(19 ч 4 мин 30 с) |

Склонение

северного полюса |

+63,87° |

Сидерический период вращения внешних видимых слоёв

(на широте 16°) |

25,38 суток[1]

(25 дней 9 ч 7 мин 13 с)[4] |

| (на экваторе) |

25,05 дней[1] |

| (у полюсов) |

34,3 дней[1] |

Скорость вращения внешних видимых слоёв

(на экваторе) |

7284 км/ч |

Состав фотосферы

(по числу атомов) |

| Водород |

81,76 % |

| Гелий |

18,17 % |

| Кислород |

0,03 % |

| Магний |

0,02 % |

| Азот |

0,01 % |

| Кремний |

0,006 % |

| Сера |

0,003 % |

| Углерод |

0,003 % |

| Железо |

0,001 % |

| Прочие |

0,001 % |

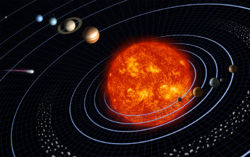

Солнце - наше дневное светило, принадлежащее к роду звёзд; крупнейшее, самосветящее и центральное тело нашей системы, называемой Солнечной, господствующее силою тяготения, светом и теплом над всеми остальными телами в системе (планеты, астероиды, [[кометы), поддерживающее жизнь и определяющее климат на Земле. Масса Солнца составляет 99,8 % от суммарной массы всей Солнечной системы.

История

Атеистически настроенные учёные предполагают, что Солнце, как и другие звёзды возникло как результат Большого Взрыва из минимальной точки сверхплотной массы, называемой космологической сингулярностью. Согласно этим представлением, постоянно вращающееся Солнце также является источником большинства планет, которые отделились от него и продолжили вращение. Эти гипотезы имеет множество проблем. Например, известно, что планеты Солнечной Системы и их спутники вращаются вокруг своей собственной оси в разные стороны.

Астрономы обнаружили, что Солнце постоянно теряет свою массу и размеры.

Библия рассказывает что Бог создал Солнце, Луну, звёзды, а также другие космические объекты во Вселенной в четвертый день Творения, как единую Систему с планетой Земля.

|

И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды

|

|

Там же, в книге Бытие, повествуется о назначении Солнца и Луны - отделение света от тьмы, управление днём и ночью, т.е. для нормального течения суток на Земле.

Солнечные характеристики

Интересный факт: Солнце в 400 раз больше

Луны, и практически в 400 раз дальше от Земли. Это само по себе является остроумным дизайнерским решением. Кстати, именно благодаря этому мы можем наблюдать красоту солнечной короны во время полного затмения. Если бы соотношения размеров Солнца и Луны и их расстояния до Земли были разными, мы бы видели только светящийся бублик или просто сидели в темноте во время затмения.

Кроме того, что случайное совпадение этих соотношений является маловероятным, до недавнего времени оно ещё и лишало человечество возможности увидеть, что Солнце больше Луны, так как их размер для наблюдателя с Земли кажется одинаковым. Несмотря на это Господь, будучи Творцом неба и земли, повелел Моисею написать об этом факте в первой главе Библии:

|

И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды

|

|

[5]

Структура Солнца

Солнечные пятна

Солнечная активность

Солнечный ветер

Видимое движение Солнца на небе

Солнечные затмения

Солнечные часы

Использование солнечной энергии

Чудо Иисуса Навина

В 10 главе книги Иисуса Навина описывается битва израильтян с коалицией языческих племен у горы Вефорон. Подобных сражений в истории древнего Израиля было очень много, но эта битва является уникальной в одном аспекте, и отличается от всех последующих в истории. "И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий. Ибо Господь сражался за Израиля". Чудо в том, что "стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день", то есть, с точки зрения наблюдателей, произошла остановка светил почти на сутки, а к истории добавился ещё один день (что, кстати, незаметно сдвинуло "день Господень" с субботы на воскресенье). Вполне понятно, почему это место является одним из любимых для библейских критиков, которые с насмешкой доказывают антинаучность и примитивность Библии как сборника мифов невежественных пастухов, не имеющих ни малейшего понятия о строении вселенной. Но наука и история в очередной раз опровергли эти высказывания, подтвердив достоверность Библии в научном плане.

Исторические свидетельства

В летописях и сказаниях древних народов, относящихся ко времени Иисуса Навина, имеются любопытные записи. В хрониках Древнего Китая говорится, что был день, равный двум, в правлении императора Ио. Коренные мексиканцы, потомки древней цивилизации, говорили европейцам, что в год "семи кроликов" был двойной день. Египетские жрецы показывали греческому историку Геродоту записи, где говорилось о необычно долгом дне. Схожих записи древних народов вполне достаточно, чтобы убедиться в точности Библейского повествования.

Научные свидетельства

Исследования по этому вопросу проводили многие ученые, например американский профессор Тоттен. После длительных исследований он опубликовал математические вычисления на базе астрономии, в которых доказал, что солнце, земля и луна находились однажды в таком положении, как их описал Навин и к истории были прибавлены 24 часа, появление которых необъяснимо. Астроном королевской обсерватории в Гринвиче Мандер, проведя независимые расчеты, определил, что во времена Иисуса Навина к истории были прибавлены 23 часа и 20 минут, что точно соответствует Библии, где сказано, что "солнце стояло почти целый день". В 4 книге Царств 20:8-11 написано о том, что Бог дал царю Езекии знамение, в результате которого тень на солнечных часах возвратилась назад на десять ступеней, что в точности равняется недостающим 40 минутам. Таким образом в общих расчётах получаются те же 24 часа [6].

Примечание

- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 Sun Fact Sheet. NASA.

- ↑ Defining our Place in the Cosmos — the IAU and the Universal Frame of Reference

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Sun: Facts & figures. Solar System Exploration. NASA.

- ↑ 4,0 4,1 P. K. Seidelmann; V. K. Abalakin; M. Bursa; M. E. Davies; C. de Bergh; J. H. Lieske; J. Oberst; J. L. Simon; E. M. Standish; P. Stooke; P. C. Thomas. Report Of The IAU/IAG Working Group On Cartographic Coordinates And Rotational Elements Of The Planets And Satellites: 2000 (2000).

- ↑ КРЕАЦИОНИСТ.in.ua Солнце в 400 раз больше Луны, и практически в 400 раз дальше от Земли

- ↑ А.А.Опарин "Древние города и Библейская археология", глава 3

Ссылки

- Джим Брейтот "101 ключевая идея: Астрономия", -М, "Фаир-пресс", 2002, стр.208-222. ISBN 5-8183-0382-9

- Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут "Астрономия" (учебник для 11 кл. ОСШ), -М, "Дрофа", 2005, стр.29-31,36-39,123-135. ISBN 5-7107-9461-9

- Е.П.Левитан "Астрономия" (учебник для 11 кл. ОСШ), -М, "Просвещение", 1999, стр.103-126. ISBN 5-09-009021-1

Шаблон:Работаем